Par Anthony Pham – Collaboration spéciale

Particularité notable : de 1672 à 1967, le territoire de la seigneurie de Lotbinière est demeuré presque intact entre les mains d’une même lignée, d’abord les Chartier, puis les Joly de Lotbinière.

En 1672, René-Louis Chartier de Lotbinière devient le premier seigneur d’un territoire correspondant aux limites actuelles de Saint-Louis-de-Lotbinière. Des agrandissements en 1685, 1686 et 1693 triplent son étendue. Il concède les premières terres à l’embouchure de la rivière du Chêne et les terres voisines du Platon. En 1681, on ne compte encore que 11 censitaires, représentant une population de 58 âmes. Peu pressé de s’installer sur ses terres, il demeure absent, comme plusieurs de ses successeurs.

Son fils Louis-Eustache devient le deuxième seigneur en 1709. En 1723, un premier chemin verbalisé améliore le quotidien des habitants. L’acte d’aveu et le dénombrement de 1724 mentionnent 51 censitaires et divers bâtiments, dont un moulin à farine. Veuf en 1723, Louis-Eustache entre dans les ordres et sera prêtre, doyen de la cathédrale et conseiller au Conseil supérieur de Québec. Il meurt en 1749, laissant la seigneurie à son fils Michel.

En 1770, Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière devient le quatrième seigneur. Il sera celui qui déploiera le plus d’efforts au développement de sa seigneurie. En 1814, on y recense environ 580 terres, dont 405 cultivées, pour une population de 3 400 âmes. On compte 6 moulins à scie, 6 potasses, et dès 1817, le moulin à farine du Portage. Sous ce règne arriveront des colons qui commenceront le défrichement, entre autres, des rangs Saint-Charles et Rivière-Bois-Clair.

Il meurt en 1822, et sa fille Julie-Christine hérite.

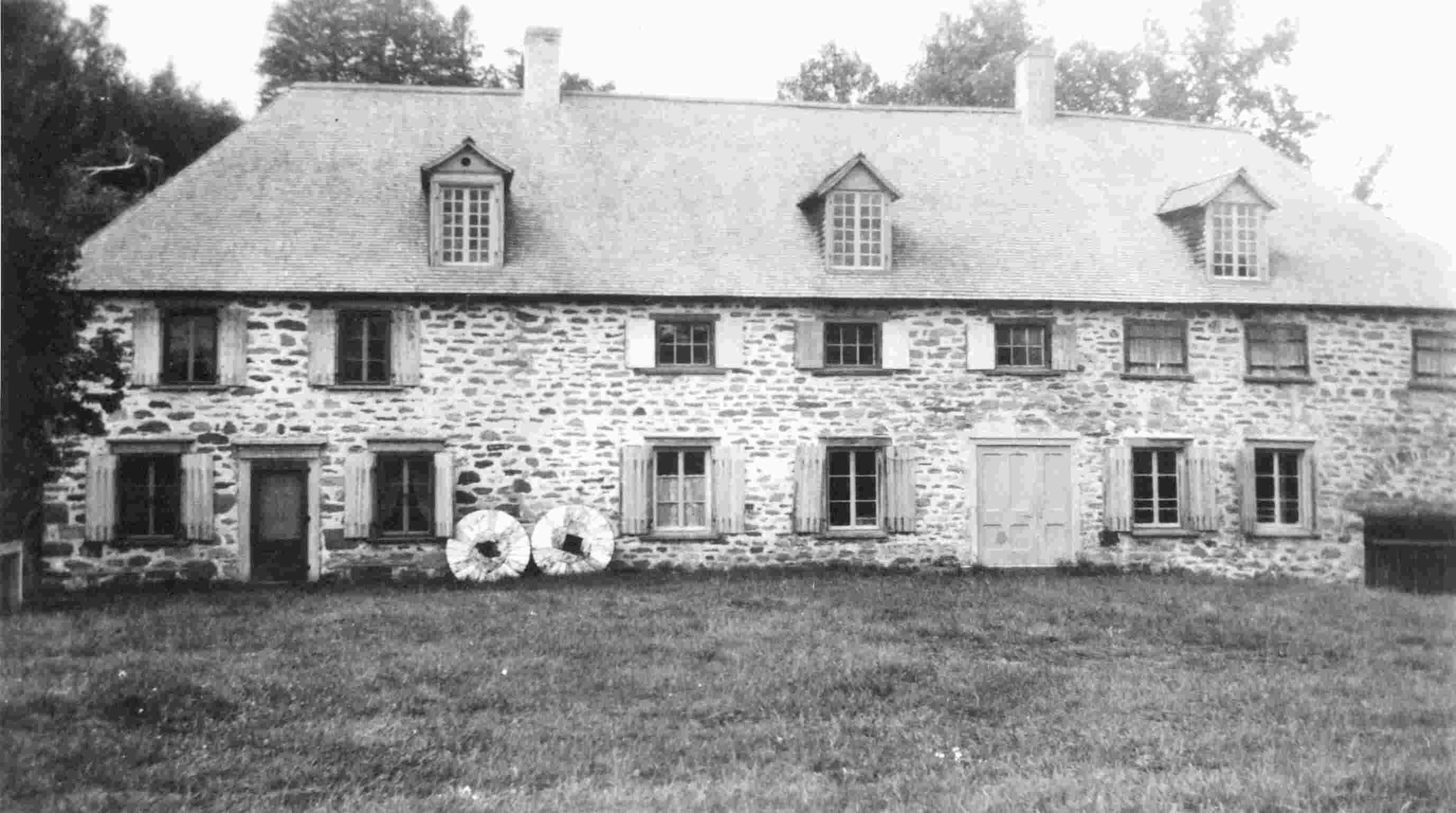

Le Moulin du Portage en 1817. Photo: Patrimoine et histoire des Seigneuries de Lotbinière - Fonds Nancy Germain

Le Moulin du Portage en 1817. Photo: Patrimoine et histoire des Seigneuries de Lotbinière - Fonds Nancy Germain

Mariée en 1828 au Suisse Pierre-Gustave Joly, elle forme avec lui le premier couple seigneurial à demeurer sur place. Ils font construire en 1840 le manoir de la Pointe-Platon. En 1854, le curé Faucher rapporte 3 375 âmes, 470 familles et 15 écoles pour 458 élèves. S’ajoutent alors une fonderie, une compagnie de bateaux à vapeur et un moulin à scie à l’embouchure de la rivière du Chêne. Julie-Christine décède en 1887.

Leur fils Henri-Gustave Joly devient propriétaire en 1860. Homme politique, il siège jusqu’en 1906. Depuis 1854, l’abolition de la tenure seigneuriale avait réduit le rôle seigneurial, mais la famille conserva les terres non concédées et une rente provinciale. Après la mort de sa mère, il obtient l’autorisation à joindre le titre de Lotbinière au nom familial de Joly. Il décède en 1907.

Son fils Edmond-Gustave hérite en 1908. Il développe l’exploitation forestière, mais meurt subitement en 1911. Son fils Alain lui succède et poursuit cette mise en valeur de la forêt. C’est dans ce contexte que naîtront Saint-Janvier-de-Joly et Saint-Edmond de Val-Alain.